Néphropathies glomérulaires

Définition

Les néphropathies glomérulaires ont une présentation et une évolution aiguë et/ou chronique. Elles sont parfois secondaires à une maladie générale (infection, maladie métabolique, maladie auto-immune…).

L’atteinte rénale peut être isolée. Le diagnostic des néphropathies glomérulaires repose sur les données de l’histologie rénale analysées en microscopie optique et en immunofluorescence (présence de dépôts).

Le pronostic, le traitement et la surveillance sont spécifiques à chacune des glomérulopathies.

Diagnostiquer une néphropathie glomérulaire

Le diagnostic de néphropathie glomérulaire repose sur l’identification du Syndrome glomérulaire, et sur la recherche systématique d’une entité pathologique sous-jacente. Le diagnostic est souvent confirmé si besoin par une Biopsie rénale.

Syndrome glomérulaire

Une pathologie glomérulaire est évoquée devant l’un ou les deux signes suivants :

- dépistée par la Bandelette urinaire

- confirmée par le dosage biologique (en g/g de créatininurie ou en g/24 heures)

- composée principalement d’Albumine

- avec ou sans Syndrome néphrotique (protéinurie ≥ 3 g/g ou g/24 h, albuminémie < 30 g/L)

- microscopique (hématies > 10/mm3 ou 104/mL) +/− hématies déformées ou Cylindres hématiques

- macroscopique totale, indolore, sans caillots

Trois autres signes peuvent être associés :

- Hypertension artérielle

- Œdèmes

- Insuffisance rénale : aiguë ou chronique.

La combinatoire de ces signes permet d’identifier différents syndromes glomérulaires (cf. tableau 1) qui permettent d’orienter le diagnostic, d’évaluer l’urgence et le risque de complications, et d’estimer le pronostic.

Syndrome d’hématurie macroscopique récidivante

Syndrome de glomérulonéphrite chronique

Syndrome néphrotique

Syndrome néphritique aigu

Syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive

Connaître les principales maladies générales et les principales maladies infectieuses virales et bactériennes pouvant se compliquer d’atteinte glomérulaire

Elles doivent être recherchées de façon systématique devant tout signe d’atteinte glomérulaire. L’interrogatoire, l’examen clinique (tableau 2) et les examens biologiques (tableau 2 et tableau 3) peuvent orienter le diagnostic.

| Entités | pathologiques | Atteintes ou signes extrarénaux, ou anomalies biologiques | Atteinte rénale |

|---|---|---|---|

| Infections bactériennes | Aiguës | Angine, Infections cutanées, Endocardite, Arthrite | GN aiguë post-infectieuse, Néphropathie à IgA (maladie de Berger) |

| Chroniques | Endocardite d’Osler, Ostémyélite, Tuberculose, Lèpre | GN avec prolifération endo ± extracapillaire des infections bactériennes chroniques, amylose AA | |

| Infections virales | VIH | SIDA | HIVAN [=Néphropathie associée au virus HIV] |

| Hépatite B | PCR positive | GEM | |

| Hépatite C |

|

rein de cryoglobulinémie, voire GEM | |

| Maladies métaboliques |

Diabète | Neuropathie diabétique, rétinopathie diabétique | Néphropathie diabétique |

| Maladies systémiques |

Vascularites |

|

Syndrome de GNRP compliquant :

|

| Lupus | Cf. chapitre lupus | GN lupique classes I, II, III, IV, V (GEM) | |

| Maladies inflammatoires chroniques (Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthropathies, Maladie périodique…), MICI |

|

|

|

| Gammapathies monoclonales |

Myélome, Gammathie monoclonale à signification rénale | cf. chapitre atteintes rénales du myélome et amylose AL | Syndrome néphrotique ± insuffisance rénale, Amylose AL ou autres maladies à dépôts d’immunoglobulines (Randall) |

| Maladies génétiques | Antécédents familiaux, surdité, lenticône | Syndrome d’Alport | |

| HIVAN = Néphropathie associée au virus HIV ; MICI : maladie inflammatoire chronique intestinale ; | |||

Tests biologiques utiles au diasgnostic

| — Anticorps anti-nucléaires et Anticorps anti-ADN natifs : Lupus |

| — Complément sérique CH50 et fractions C3, C4 : Glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, Lupus, Cryoglobulinémie |

| — ANCA [=Anticorps anti-cytoplasme des polynucléraires neutrophiles] : Vascularites |

| — Anticorps anti-membrane basale glomérulaire : Maladie de Goodpasture |

| — Cryoglobulinémie et Sérologie hépatite C : rein de cryoglobulinémie |

| — Électrophorèse des protéines plasmatiques, Électrophorèse des protéines urinaires et Dosage spécifique des chaînes légères d’Immunoglobulines sérique : Amylose AL ou autre maladie à dépôts d’immunoglobulines (Randall) |

| — Anticorps anti-PLA2R : Glomérulonéphrite extra-membraneuse primitive |

| — Sérologie Hépatite B, Sérologie hépatite C, Sérologie VIH |

Diagnostic histologique

Biopsie rénale

Indications : devant tout syndrome de néphropathie glomérulaire.

À l’exception des quatre cas suivants où la PBR n’est pas réalisée :

- syndrome néphrotique pur chez un enfant âgé de 1 à 10 ans,

- rétinopathie diabétique au fond d’œil sans hématurie chez un patient ayant un diabète connu

- amylose documentée sur une biopsie non rénale (glandes salivaires)

- glomérulopathie héréditaire déjà documentée dans la famille.

Intérêt : il est triple :

- intérêt diagnostique : le type histologique oriente l’enquête étiologique

- intérêt thérapeutique : certaines néphropathies glomérulaires relèvent d’un traitement étiopathogénique

- intérêt pronostique.

Histologie du glomérule normal

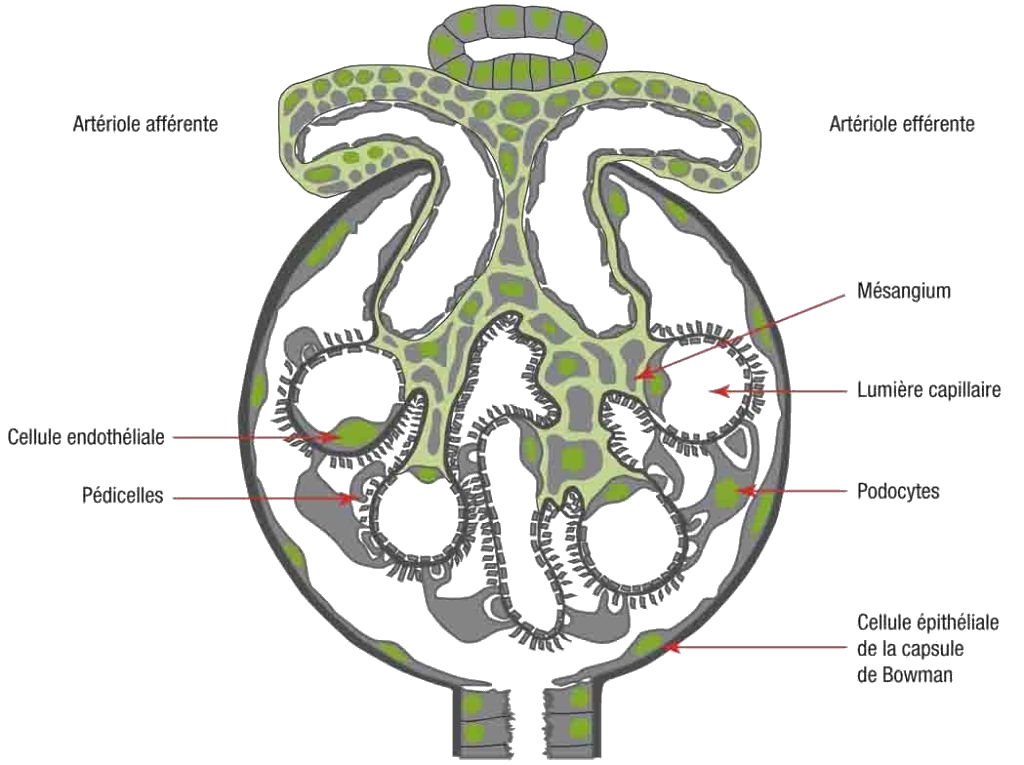

La structure du glomérule est représentée dans la figure 1. Il existe 3 types de cellules glomérulaires :

- les cellules épithéliales

- cellules épithéliales pariétales : elles tapissent la capsule de Bowman

- cellules épithéliales viscérales (ou podocytes) : elles sont en contact avec le versant externe de la membrane basale glomérulaire (MBG) par l’intermédiaire d’extensions cellulaires appelées pédicelles.

- les cellules endothéliales : elles sont fenestrées et constituent la paroi du capillaire glomérulaire. Elles reposent sur le versant interne de la MBG.

- les cellules mésangiales : elles sont présentes dans le mésangium qui est un tissu de soutien. Elles élaborent de nombreuses protéines de la matrice extracellulaire et sont capables de se contracter, modulant ainsi la surface de filtration glomérulaire.

La membrane basale glomérulaire à l’interface des cellules endothéliales et des podocytes.

La barrière de filtration est donc constituée :

- sur son versant dit interne par la cellule endothéliale

- par la membrane basale glomérulaire

- et sur le versant dit externe par le podocyte et ses pédicelles reliés les uns aux autres par les diaphragmes de fente.

Figure 1 : histologie du glomérule

Trois techniques d’étude du glomérule sont utilisées :

- l’histologie « standard » au Microscope optique, utilisant les colorations PAS, trichrome et argentique

- l’examen par Immunofluorescence utilisant des anticorps dirigés contre les IgG, les IgA, les IgM, le C3, le C1q, les chaînes légères d’immunoglobines kappa et lambda, et la fibrine

- l’examen en Microscopie électronique qui permet d’étudier la structure de la membrane basale glomérulaire (syndrome d’Alport…), des podocytes et des dépôts.

Les lésions glomérulaires élémentaires

Selon leur étendue, les lésions observées peuvent être :

- Segmentaires (une partie du glomérule) ou globales (tout le glomérule)

- Focales (quelques glomérules) ou diffuses (tous les glomérules).

D’une manière très schématique, les lésions glomérulaires élémentaires sont au nombre de 4.

La prolifération cellulaire

Tous les types cellulaires présents peuvent être concernés. Les corrélations anatomo-cliniques sont résumées dans le tableau 4.

| Dénomination | Type cellulaire | Traduction clinique |

|---|---|---|

| Prolifération mésangiale | Cellules mésangiales | Atteinte rénale peu sévère lorsqu’isolée, observée au cours de nombreuses pathologies aiguës ou chroniques |

| Prolifération endocapillaire | Cellules endothéliales, et infiltration par des polynucléaires et monocytes | Atteinte inflammatoire aiguë (exemple GNA) avec insuffisance rénale modérée inconstante |

| Prolifération extracapillaire | Cellules épithéliales pariétales | Insuffisance rénale aiguë, par exemple au cours des glomérulonéphrites rapidement progressives (à croissants) |

La sclérose (ou fibrose)

C’est l’accumulation cicatricielle d’un matériel de nature collagénique remplaçant la totalité du glomérule détruit (glomérule scléreux dit « en pain à cacheter ») ou une partie du glomérule détruit (sclérose segmentaire).

Les dépôts d’immunoglobulines (IgG, IgM, IgA) ou de complément

Le tableau 5 résume les différentes localisations possibles.

| Dénomination | Localisation des dépôts |

|---|---|

| Mésangiaux | Au sein du mésangium |

| Endomembraneux | Espace sous endothélial (versant interne de la MBG) |

| « intramembraneux » | Dans la membrane basale glomérulaire |

| Extramembraneux | Au contact des podocytes (versant externe de la MBG) |

Autres dépôts

Ils sont constitués :

- de dépôts hyalins (Hyalinose segmentaire et focale)

- de dépôts amyloïdes (chaines d’Immunoglobulines : Amylose AL ; SAA : Amylose AA)

- de protéines et de matrice extracellulaires glycosylées (Diabète).

L’analyse des lésions élémentaires permet de faire le diagnostic histologique de la néphropathie glomérulaire (cf. tableau 6).

| Maladie ou syndrome | Prolifération | Dépôts |

|---|---|---|

| Lésions glomérulaires minimes | Non | Non |

| Hyalinose segmentaire et focale | Non | Hyalins, segmentaires, IgM |

| Glomérulopathie extra-membraneuse | Non | IgG et C3 sur le versant externe de la MBG : granuleux (extramembraneux) |

| Amylose | Non | Dépôts amyloides de SAA dans l’amylose AA, monotypiques de chaines d’immunoglobuline dans l’amylose AL |

| Néphropathie diabétique | Non | Accumulation de matrice extracellulaire glycosylée |

| Néphropathie à IgA |

|

IgA et C3 mésangiaux ± endocapillaires |

| Lupus |

|

|

| Glomérulonéphrite compliquant les infections bactériennes |

|

Dépôts de C3 et IgG voire IgA et IgM |

| Glomérulonéphrites des vascularites associées aux ANCA | Extracapillaire | Non |

| Maladie de Goodpasture | Extracapillaire | Dépôts d’IgG linéaires le long de la MBG |

Consulté 4852 fois

/ Dernière modification le 15 Avr. 2018, 16:34

Score 129